কারেন্ট ট্রান্সফরমার এমন একটি ডিভাইস যা অল্টারনেটিং কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেকের মাঝে প্রশ্ন হতে পারে যে, মাল্টিমিটারের সাহায্যে কারেন্ট পরিমাপ করা যায় তাহলে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার কেন ব্যবহার করছি!

কারেন্ট ট্রান্সফরমার মূলত উচ্চ কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আমরা জানি হাই পাওয়ার লাইনে কারেন্ট অনেক বেশি থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণ এমিটার বা মাল্টিমিটার এই কারেন্ট পরিমাপ করতে পারবে না। একারনে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কারেন্ট ট্রান্সফরমার ফাংশনঃ

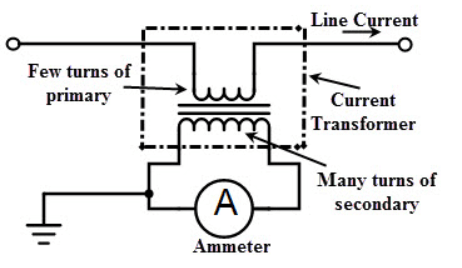

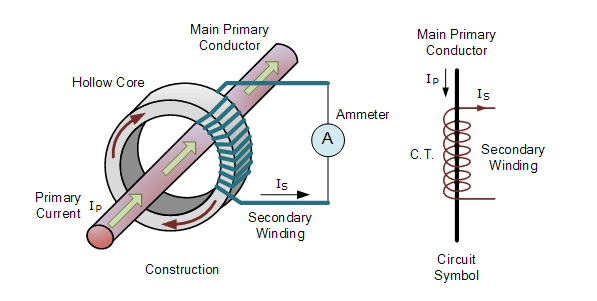

কারেন্ট ট্রান্সফরমারের বেসিক প্রিন্সিপাল অনেকটা সাধারণ পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মত। পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মত কারেন্ট ট্রান্সফরমারেও প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি উইন্ডিং থাকে।

পাওয়ার ট্রান্সফরমারে যখন সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন প্রাইমারী উইন্ডিং এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়, অল্টারনেটিং ম্যাগ্নেটিং ফ্লাক্স উৎপন্ন হয় যা সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ অল্টারনেটিং কারেন্ট ইনডিউসড হয়।

আর একটু ব্যাখা করি,

যখন প্রাইমারি কয়েলে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন এর চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড উৎপন্ন হয় যা সেকেন্ডারি কয়েল সংগ্রহ করে।

ফলে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে একটি মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের তৈরি হয় এবং সেকেন্ডারিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

আরো বিস্তারিত জানতে এই লেখাটি পড়ুনঃ https://blog.voltagelab.com/ট্রান্সফরমার-পর্ব-১/

কারেন্ট ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে, উপরের চিত্র খেয়াল করলে বুঝতে পারব যে প্রাইমারী উইন্ডিং এ টার্ন সংখ্যা খুব কম ও সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ টার্ন সংখ্যা বেশি। সেকেন্ডারি উইন্ডিং এর সাথে কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য একটি এমমিটার যুক্ত করা আছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রাইমারী উইন্ডিং এর তুলনায় সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ টার্ন সংখ্যা কেন কম হয়ে থাকে? এর একটি বিশেষত্ব আছে যা আমরা নিচে কার্যপদ্ধতিতে জানবো।

কার্যপ্রণালী

কারেন্ট ট্রান্সফর্মার সাধারণত ভোল্টেজের ক্ষেত্রে স্টেপ আপ ও কারেন্টের ক্ষেত্রে স্টেপ ডাউন। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে কারেন্ট ট্রান্সফরমার ভোল্টেজের ক্ষেত্রে স্টেপ আপ ও কারেন্টের ক্ষেত্রে কেন স্টেপ ডাউন করা হয়। উপরে বলেছিলাম যে একটি বিশেষত্ব আছে যা আমরা এখুনি জানবো।

লেনজের সূত্র সবার মনে আছে? আর একটি বার দেখে নেই তাহলে, আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বলের কারনে পরিবাহী তারে প্রবাহিত আবেশিত কারেন্ট পরিবাহী তারের চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা দ্বারা আবেশিত কারেন্টের উৎপত্তি, উহাকেই (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স) এ (সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র) বাধা প্রদান করে।

অর্থাৎ, কারেন্ট ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি টার্ন সংখ্যা বেশি ফলে লেনজের সূত্র অনুযায়ী সেকেন্ডারিতে কারেন্ট বাঁধাগ্রস্থ হবে বেশি

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি সূত্র হতে আমরা জানি,

I1N1 = I2N2

I1 / I2 = N2 / N1

I1/I2 = n

যেখানে,

I1 = প্রাইমারী কারেন্ট

I2 = সেকেন্ডারি কারেন্ট

N1 = প্রাইমারী প্যাঁচ সংখ্যা

N2 = সেকেন্ডারি প্যাঁচ সংখ্যা

n = প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি প্যাঁচ সংখ্যার রেশিও

এটাকে কারেন্ট ট্রান্সফরমারের ট্রান্সমিশন রেশিও বলে।

সাধারণত কারেন্ট ট্রান্সফরমার এবং এমমিটার একত্রে ব্যবহার করা হয় যা উপরে চিত্র লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো। বেশিরভাগ কারেন্ট ট্রান্সফরমারের রেশিও ১০০/৫। অর্থাৎ প্রাইমারী কারেন্ট ২০ ভাগ বেশি সেকেন্ডারির তুলনায়। সুতারাং প্রাইমারী কন্ডাক্টরে যখন ১০০ এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হবে তখন সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ ৫ এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হবে।

আবার ৫০০/৫ এম্পিয়ারের ক্ষেত্রে, ৫০০ এম্পিয়ার প্রাইমারী কন্ডাক্টরের জন্য সেকেন্ডারিতে ৫ এম্পিয়ার কারেন্ট উৎপন্ন করবে যা প্রাইমারিতে ১০০ ভাগ বেশি।

কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি কেন ওপেন রাখা হয় না বা উচিত না?

সিটির সাধারণ অবস্থায়, লেনজের সূত্র অনুযায়ী প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স তৈরি করে ও একে অপরকে বাঁধা প্রদান করে। সেকেন্ডারি ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স প্রাইমারী ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স এর চেয়ে কম ও নেট ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স অনেক কম হয়ে থাকে। এই নেট ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স কারেন্ট ট্রান্সফরমারের কোরে কাজ করে থাকে।

যখন সিটির সেকেন্ডারি উইন্ডিং ওপেন রাখা হয় তখন সেকেন্ডারি কারেন্ট শূন্য হবে যেখানে সিটির প্রাইমারী কারেন্ট একই রয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সেকেন্ডারিতে কোন বাঁধা প্রদানকারি ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স থাকবে না। একারনে শুধুমাত্র প্রাইমারী কারেন্টের জন্য নেট ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স N1I1 যা অনেক বেশি। এই বেশি ম্যাগ্নেটিক ফ্লাক্স কোরে অনেক বেশি ফ্লাক্স তৈরি করবে যা কোরকে স্যাচুরেশন লেভেলে নিয়ে যাবে।

কোরে অনেক বেশি ফ্লাক্স এর কারনে সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ ফ্লাক্স লিংকেজ অনেক বেশি হবে যা সিটির সেকেন্ডারি টার্মিনালে অনেক বেশি ভোল্টেজ উৎপন্ন করবে। এই অনেক বেশি পরিমানের ভোল্টেজ সেকেন্ডারি টার্মিনালের জন্য অনেক ক্ষতিকর এবং তা ইন্সুলেশন ফেইল করবে ও দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

অতিরিক্ত কোরে ফ্লাক্স হলে, হিসটেরেসিস এবং এডি কারেন্ট লস ও অনেক বেশি হবে এবং সিটির তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে। সিটিতে যেহেতু তৈল পূর্ণ করা, অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারনে তৈল ফুটতে থাকবে (সিদ্ধ) এবং বাষ্পে পরিণত হতে থাকবে। বাষ্পে পরিণত হবার ফলে সিটির হাউজিং অনেক প্রেসার পরবে এবং ব্লাস্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের ব্লাস্টিং এর কারনে আগুন ও ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে।