ট্রান্সফরমার বিষয়টি আরো বিস্তারিত করার জন্য আমরা এটাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছি। তার প্রথম অংশে আজ দেখবো:

- ট্রান্সফরমার কি বা কাকে বলে।

- ট্রন্সফরমার কিভাবে কাজ করে এবং কেন ব্যবহার করা হয়।

- ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন অংশের আলোচনা।

ট্রান্সফরমার কি বা কাকে বলে?

ট্রান্সফরমার একটি স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা বিদ্যুৎ শক্তিকে একটি বৈদ্যুতিক বর্তনি (সার্কিট) থেকে অপর একটি বৈদ্যুতিক বর্তনিতে ফ্রিকুয়েন্সিকে কোন প্রকার পরিবর্তন না করে স্থানান্তর করে।

ট্রান্সফরমার কিভাবে কাজ করে এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

যেভাবে কাজ করে: ট্রান্সফরমার মূলত মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে মিউচুয়াল ইন্ডাকশন কি।

“যখন একটি সার্কিটে অপর একটি সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট পরিবর্তনের ফলে ইলেক্ট্রমোটিভ ফোর্স উৎপন্ন হয় এবং সার্কিট দুটি ম্যাগনেটিক্যালি সংযুক্ত তখন এই প্রক্রিয়াটিকে মিউচুয়াল ইন্ডাকশন বলে “

যখন প্রাইমারি কয়েলে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন এর চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড উৎপন্ন হয় যা সেকেন্ডারি কয়েল সংগ্রহ করে।

ফলে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে একটি মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের তৈরি হয় এবং সেকেন্ডারিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

অন্যভাবে বলতে গেলে ”

ট্রান্সফরমারে কোন চলমান অংশ থাকে না অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ এক ধরনের স্থির ডিভাইস। এটির গঠন খুবই সাধারন, যেমনঃ দুই বা ততোধিক অন্তরীত তামার তার একটি অন্তরীত ইস্পাতের অথবা লোহার কোরের (laminated steel/Iron core) গায়ে প্যাঁচানো থাকে।

আমারা জানি যে ট্রান্সফরমারে দুটি উইন্ডিং থাকে, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উইন্ডিং । যখন প্রাইমারি উইন্ডিয়ে ভোল্টেজ প্রদান করা হয় তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আইরন কোরের মধ্য দিয়ে সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ যায় এবং সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়।

যার ফলে সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়। প্রাইমারি সাইডের তুলনায় সেকেন্ডারি সাইডে কি পরিমান বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে তা নির্ভর করবে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাচ সংখ্যার উপর যাকে ট্রান্সফরমেশন রেশিও বলে।

যেকারনে ব্যবহার করা হয়: ট্রান্সফরমার সাধারণত ভোল্টেজ আপ এবং ভোল্টেজ ডাউন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ ধরুন সাব-স্টেশনের ভোল্টেজ ১১ kV কিন্তু কনজিউমার লেভেলে প্রয়োজন হচ্ছে ৪০০/২২০ ভোল্ট।

তখন আমরা ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে এই ১১kV ভোল্টেজকে স্টেপ ডাউন করে ৪০০/২২০ ভোল্ট করা হয়।

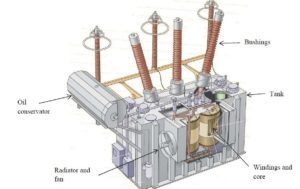

ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন অংশ আলোচনাঃ

ট্রান্সফরমারে প্রধানত দুটি অংশ থাকে

- প্রাইমারি কয়েল: ট্রান্সফরমারের যে সাইডে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয় তাকে প্রাইমারি কয়েল বলে।

- সেকেন্ডারি কয়েল: ট্রান্সফরমারের যে সাইডে থেকে আউটপুট সংগ্রহ করা হয় তাকে সেকেন্ডারি সাইড বলে।

ট্রান্সফরমার সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব-২ (জবের লিখিত ও ভাইবা প্রস্তুতি) পড়ুন

ট্রান্সফরমার সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব-১ (জবের লিখিত ও ভাইবা প্রস্তুতি) পড়ুন

এছাড়াও থ্রী-ফেজ ট্রান্সফরমারের আর কিছু অংশ আছে যা নিচে আলোচনা করা হলো।

- কোর: উইন্ডিং যে ইস্পাতের ফ্রেমে মোড়ানো থাকে সেই ফ্রেমকেই কোর বলা হয়। ইস্পাতের কোর ব্যবহারের ফলে প্রাইমারি সাইডে উৎপন্ন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স খুব সহজে সেকেন্ডারির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

- উইন্ডিং: একটি ট্রান্সফরমারের উয়াইন্ডিং এ দুই বা তার অধিক কয়েল থাকতে পারে। সাধারণত সুপার এনামেল তামার তার দিয়ে এই কয়েল তৈরি হয়।

- ইন্সুলেশন: কোরকে কয়েল হতে ইন্সুলেট করার জন্য কোরের উপর অপরিবাহি কাগজ(ইন্সুলেটিং পেপার) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কয়েল নিজেদের প্যাচের মধ্যে সুপার এনেমেল আবরন দ্বারাই ইন্সুলেটেড থাকে।

- ট্যাঙ্ক: ট্রান্সফরমারের ট্যাঙ্কের ভিতরে এক ধরনের তৈল থাকে যার মধ্যে উইন্ডিং এবং কোর ডুবানো থাকে। ট্যাঙ্কের উপর জলবায়ু নিরাধক গেসকেট লাগানো থাকে। ট্যাঙ্কের তলার সঙ্গে কোরকে আটকিয়ে রাখা হয়।

- ট্রান্সফরমার ওয়েল: ট্যাঙ্কের ভিতর যে তৈল ব্যবহার করা হয় সেই তৈল-ই হলো ট্রান্সফরমার ওয়েল। এটি সাধারণত ইন্সুলেশনের জন্য এবং উইন্ডিংকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

- কনজারভেটর: ট্রান্সফরমারের তৈলের আয়তন তৈলের গরম এবং ঠাণ্ডা হওয়ার সাথে বাড়ে কমে। বাড়া-কমার সমস্যা সমাধানের জন্য ট্যাঙ্কের উপর এক ধরনের ড্রাম ব্যবহার করা হয়। এই ড্রাম কে কনজারভেটর বলে।

- ব্রীদার: ট্রান্সফরমারের তৈলের আয়তন বাড়া-কমার ফলে এর ভিতরে যে বাতাস প্রবাহিত হয় সেই বাতাসকে জ্বলিয় বাস্পমুক্ত এবং শুস্ক রাখার জন্য এক ধরনের কাচের পাত্র ব্যবহার করা হয় যাকে ব্রীদার বলে।

- বুশিং: ট্রান্সফরমারে ব্যবহিত উইন্ডিং এর টার্মিনাল গুলো বুশিং এর মাধ্যমে ট্যাঙ্কের বাহিরে আনা হয়ে থাকে। এই বুশিং এর মাধ্যমে প্রাইমারি কয়েল এসি উৎসের সাথে এবং সেকেন্ডারি কয়েল লোডে সংযুক্ত থাকে।

- আর্থ পয়েন্ট: ট্রান্সফরমারকে নানা ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য এর বডির দুটি আর্থ পয়েন্ট থাকে। এই আর্থ পয়েন্ট দুটি মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে।

Download PDF: ট্রান্সফরমার পর্ব-১.pdf

ট্রান্সফরমার টপিকটি ইংরেজিতে পড়ুনঃ Transformer Types, and Efficiency

ট্রান্সফরমার সম্পর্কিত পর্ব-২ (প্রকারভেদ, লস, কর্মদক্ষতা) পড়ুন