বর্তমান যুগে কারেন্ট ছাড়া কোন কিছু কল্পনা করা যায় না। কারেন্টের দুটি ভিন্ন রুপ এসি ও ডিসি। এই লেখাতে এসি ও ডিসি সম্বন্ধে আমরা কিছু মজার তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করবো।

- এসি কাকে বলে?

- ডিসি কাকে বলে?

- এসি কেন আমরা জমা রাখতে পারি না?

- কেন ডিসি জমা রাখতে পারি?

- এসি ও ডিসি মাঝে প্রার্থক্য।

- কোন কারেন্ট (এসি না ডিসি) বেশি বিপজ্জনক?

এসি কাকে বলে?

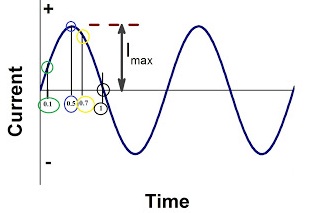

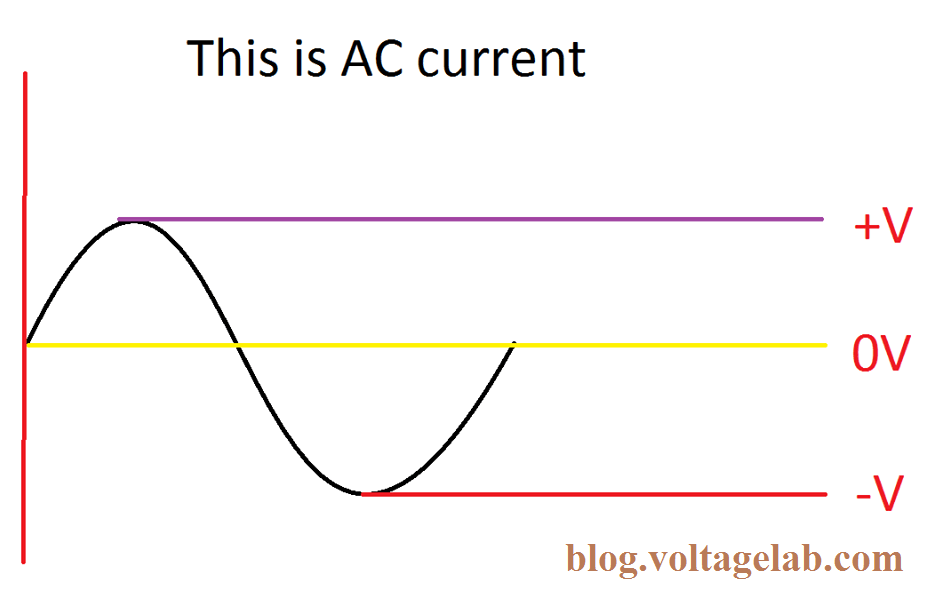

এসি পূর্ণ নাম হলো অল্টারনেটিং কারেন্ট যার বাংলা অর্থ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ। এর মানে এটি সবসময় পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনশীল হবে। প্রত্যেক পর্যায়ে এটি এর বিপরীত ধর্মে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ এই কারেন্টের একটি দিক ধনাত্মক(পজেটিভ) ও এর কিছু সময় পরে ঋণাত্মক(নেগেটিভ) হবে। প্রথমে যেটি পজেটিভ ছিলো এরপরেই সেটি নেগেটিভ হবে।

তাহলে বলা যায়, “সময়ের সাথে যে কারেন্টের মান পরিবর্তীত হয় তাকে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট বলে।”

উপরে চিত্র দেখলে বুঝতে পারবো যে, x অক্ষ বরাবর সময় এবং y অক্ষ বরাবর কারেন্ট দিয়ে দিক নির্দেশনা করা হয়েছে। এথেকে বুঝা যাচ্ছে সময়ের সাথে কারেন্টের মান পরিবর্তন হচ্ছে।

ডিসি কাকে বলে?

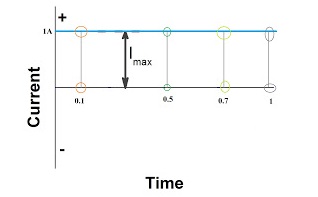

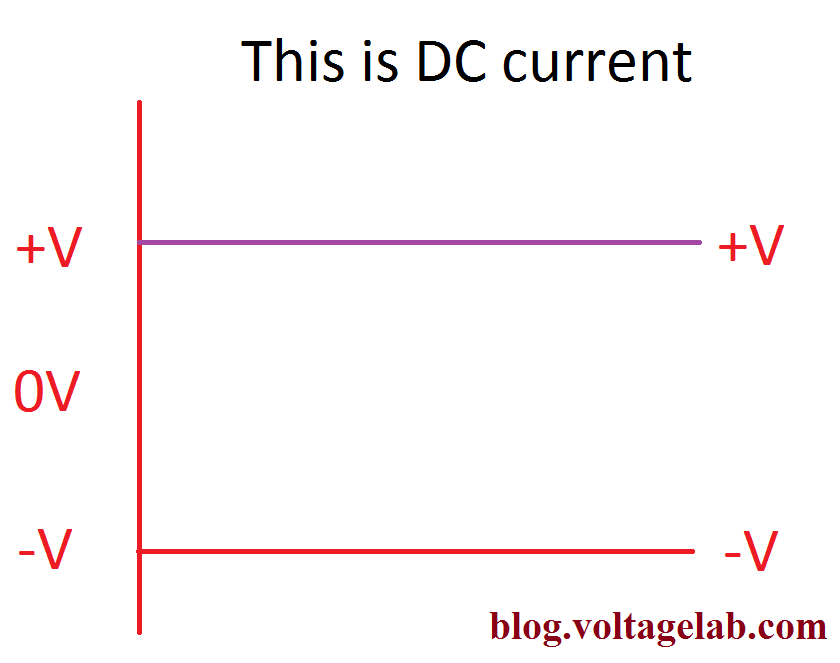

ডিসি হলো ডাইরেক্ট কারেন্ট বা অপরিবর্তনশীল কারেন্ট। সুতারাং বুঝায় যাচ্ছে এই কারেন্টের মান পরিবর্তিত হবে না। ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর দুটি দিক থাকে যার একটি হচ্ছে পজেটিভ ও অন্যটি হচ্ছে নেগেটিভ।

তাহলে বলা যায়, “কারেন্ট যা শুধুমাত্র একটি ডিরেকশনে প্রবাহিত হয় তাই ডিসি ‘।

উপরের চিত্রে, x অক্ষ বরাবর সময় এবং y অক্ষ বরাবর কারেন্ট এর দিক নির্দেশনা করা হয়েছে। চিত্রটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করলে বুঝা যায় যে, সময় পরিবর্তন হবার সাথে সাথে কারেন্টের মান পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ 1A কনস্ট্যান্ট আছে।

এসি কেন আমরা জমা রাখতে পারি না?

আমরা এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট ও ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট সম্বন্ধে জেনেছি। এবার আমরা জানবো একটা কমন প্রশ্ন। এটা একটা সাধারন প্রশ্ন এবং অনেকেই করে থাকেন যে কেন আমরা এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট জমা রাখতে পারি না। এই বিষয়টি বুঝার জন্য উদাহরন দিয়ে বুঝালে অনেক সহজ হবে।

আমরা জানি, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার পরিবর্তন হয়। যার মাঝে একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক সাইকেল নিয়ে পূর্ণ একটি ফ্রিকুয়েন্সি পরিমাপ করা হয়।

এখান থেকে আমরা সহজে বলতে পারি যে ৫০ হার্জ ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রতি সেকেন্ডে আমরা ৫০ বার ধনাত্মক ও ৫০ বার ঋণাত্মক সিগন্যাল বা ভোল্টেজ পাবো। তাহলে প্রতিটি হার্জের সময় লাগবে ১/৫০=০.০২ সেকেন্ড বা ২০ মিলিসেকেন্ড।

এবার আমরা মূলত একটি হার্জ নিয়ে কাজ করবো উপরের চিত্র থেকে। একটি পরিবর্তনশীল রাশির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এর মাঝে সবসময় শূন্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে যা 0V দিয়ে দেখানো হয়েছে। মাঝাখানে আমরা সবসময় জিরো ভোল্টেজ পাবো।

একটি ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে যখন কাজ করছিঃ চার্জ সঞ্চয় করে রাখতে পারে এমন ডিভাইস ক্যাপাসিটর নিয়ে আমরা এখন কাজ করবো। আমরা জানি ক্যাপাসিটরের দুটি প্রান্ত থাকে। একটি পজেটিভ ও অপরটি নেগেটিভ। এবার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এসির দুটি প্রান্তকে ক্যাপাসিটরের দুটি প্রান্ত সাথে সংযুক্ত করবো।

তাহলে প্রথম ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে, ক্যাপাসিটরের পজেটিভ প্রান্তের সাথে এসির উপরের প্রান্ত লাগানো আছে যেটি পজেটিভ বা ধনাত্মক আধানে চার্জিত হবে ও নেগেটিভ প্রান্তটি কারেন্টের নিচের প্রান্তের সাথে লাগানো আছে সেটি ঋণাত্মক আধানে চার্জিত হবে। তাহলে ধরি প্রথম ফ্রিকুয়েন্সির জন্য ক্যাপাসিটর পজেটিভ +২ ভোল্ট অর্জন করলো।

প্রথম ফ্রিকুয়েন্সি তো গেলো এবার বাকি ৪৯ ফ্রিকুয়েন্সির কি অবস্থা হবে??? কারন আমরা তো জানি এসি হলো পরিবর্তনশীল কারেন্ট। আচ্ছা তাহলে এবার দ্বিতীয় ফ্রিকুয়েন্সির জন্য দেখি কি হয়।

দ্বিতীয় ফ্রিকুয়েন্সিতে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রান্ত দুটি প্রথম ফ্রিকুয়েন্সির বিপরীত। তাহলে ক্যাপাসিটর যে প্রান্তে আগে এসির ধনাত্মক সিগন্যাল প্রবেশ করেছিলো এখন ক্যাপাসিটরের সেই প্রান্তে একই এসি থেকে ঋণাত্মক সিগন্যাল প্রবেশ করবে।

আবার যেই প্রান্তে প্রথমে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট থেকে ঋণাত্মক সিগন্যাল প্রবেশ করেছিলো সেখানে ধনাত্মক সিগন্যাল প্রবেশ করবে। তাহলে এখানে নেগেটিভ -2 পাবো।

অর্থাৎ +২-২= ০ ভোল্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় ফ্রিকুয়েন্সি ক্যাপাসিটরে জমে থাকা পুরো ২ ভোল্ট নিস্ক্রিয় করে দিবে। এইভাবে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট থেকে আসা পরিবর্তনশীল মান থেকে আউটপুট জিরো পাবো। একারনে মূলত এসি সরাসরি জমা রাখতে পারি না।

কেন ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট জমা রাখতে পারি?

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর মান অপরিবর্তিত থাকে। আমারা যদি ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট সাপ্লাই দেই তাহলে এর আউটপুটে মান পাবো।

ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ বা সিগন্যাল গ্রহণ করতে থাকবে। এখানে কোন পরিবর্তনশীল সিগন্যাল নেই যার কারনে সিগন্যাল ডিসচার্জ হয়ে যাবে। একারনে আমরা যদি ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তে ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর দুই দিক সংযোগ দেই তবে আমরা আউটপুটে জিরো পাবো না। এর ফলে ক্যাপাসিটর যেহেতু ভোল্টেজ বা সিগন্যাল গ্রহণ করতে থাকবে তাই ক্যাপাসিটর ব্লক হয়ে থাকবে এবং কারেন্ট জমা রাখতে পারবে।

এসি ও ডিসি এর মাঝে প্রার্থক্য

উৎস বা Source

- এসি সার্কিটে জেনারেটর উৎস হিসেবে ব্যবহিত হয়।

- ডিসি সার্কিটে উৎস হিসেবে ব্যাটারি বা ডিসি জেনারেটর ব্যবহিত হয়।

উপাদান

- এসি সার্কিটে উপাদান হিসেবে রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স ব্যবহার হয়।

- ডিসি সার্কিটে উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়।

ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাব

- এসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাবে ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স এর মান কমে ও বাড়ে।

- ডিসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সির কোন প্রভাব নেই।

যোগ-বিয়োগ হিসাব

- এসি সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে ৯০ ডিগ্রী ফেজ এঙ্গেল বা ফেজ প্রার্থক্য থাকে যার ফলে ভোল্টেজ ও কারেন্টেকে গাণিতিকভাবে যোগ-বিয়োগ পরিবর্তে ভেক্টর যোগ-বিয়োগ করতে হয়।

- ডিসি সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্টকে গাণিতিকভাবে যোগ-বিয়োগ করা যায়।

রূপান্তর

- রেকটিফায়ারের সাহায্যে এসিকে ডিসিতে রূপান্তর করা যায়।

- ডিসিকে সহজে এসিতে রূপান্তরিত করা যায় না আর করা গেলেও অনেক কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে থাকে।

সাপ্লাই কম-বেশি

- এসি কে ট্রান্সফরমারের সাহায্যে সরবরাহ ভোল্টজ কমানো বা বাড়ানো যায়।

- ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর সরবরাহ ভোল্টেজকে কমানো বা বাড়ানো যায় না।

রেগুলেশন

- এসি রেগুলেশন ভালো নয় কারন এর ভোল্টেজ ড্রপ অনেক বেশি।

- ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর রেগুলেশন ভালো কারন এর ভোল্টেজ ড্রপ কম।

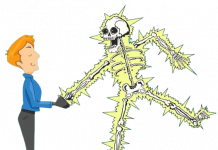

কোন কারেন্ট (এসি না ডিসি) বেশি বিপজ্জনক?

বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্য হলো এসি বেশি বিপজ্জনক। এর কিছু যৌক্তিকতাও খুজে পাওয়া গেছে।

- ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট ৫০ এম্পিয়ার শক মানে ঠিক ৫০ এম্পিয়ার কনস্ট্যান্ট থাকে।

- এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট ৫০ এম্পিয়ার শক মানে শুধু ৫০ এম্পিয়ার নয় বরং আপ-ডাউন করে থাকে। এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক কমতে-বাড়তে পারে I সর্বোচ্চ বা শূন্য লেভেলের উপর ভিত্তি করে।

- এসি সেকেন্ডে ৫০ থেকে ৬০ বার দিক বদলায় যার ফলে যখন মানুষের হার্টের মধ্য দিয়ে যায় তখন এই কম্পন হার্টের স্বাভাবিক কম্পোনের উপর আরোপিত হয়। ফলে হার্ট অসংলগ্নভাবে কাঁপতে থাকে যা স্বাভাবিক রক্ত চলাচলকে বাঁধাগ্রস্থ করে। এই ঘটনাকে Ventricular Fibrillation বলে।

- ডিসি মূলত এই ঘটনা ঘটায় না। ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর দিক বদলায় না ফলে কম্পাং শূন্য তাই ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট হার্টকে ফ্রিজ বা স্ট্যাচু করে দেয়। কারেন্ট থেকে মুক্ত হবার পরেই একটা স্ট্যাচু হার্ট দ্রুত ও সহজে আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

- একারনে আমরা দেখি যে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে De fibrillating যন্ত্র দিয়ে হার্ট স্বাভাবিক কম্পাঙ্কে আনার চেষ্টা করা হয়। অন্য কোন কারেন হার্ট Ventricular Fibrillation হলেও একই ধরনের কাজ করা হয়। এটা দেখতে দুটি বাটির মত জিনিস বুকের দুপাশে ধরে শক দিয়ে থাকে। অনেক মুভিতে এটা দেখা যায়। 🙂

- যদি এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট হার্ট দিয়ে না গিয়ে ব্যাক্তির হাত দিয়ে ঢুকে পা দিয়ে যায় সেক্ষেত্রেও এসি মারাত্মক। মানুষের শরীরের রোধ ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর জন্য সমান থাকলেও এসির জন্য কমে যায়। এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি এই বিশেষ রোধ ইম্পিডেন্সকে কমিয়ে দেয়। ফলে এসি এর শকের প্রভাবও ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট এর চেয়ে বেশি।

- এসির ফ্রিকুয়েন্সি শরীরের পেশিগুলোকে সংকোচন করে ফেলে যার ফলে শরীর কে কারেন্ট লাইনের সাথে আটকে রাখতে সহায়তা করে।

- ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট প্রথম থেকে কনস্ট্যান্ট গতিতে চলে তাই এক্ষেত্রে কারেন্ট শুরুতেই হঠাৎ করে দেহকে টেনে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া বলের কারনে মানুষ ছিটকে পড়ে।

এসি ডিসি নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানলাম। এরপরেও অনেক বিষয় রয়েছে যা হয়তো আমাদের জানা অনেক জরুরী। এসি ডিসি বিষয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন।